昨日は、林業技術の習得方法として、「趣味の林業講座」について記載しました。

今年度は終了しており、来年度まで待てない方もいることでしょう。

そんな方にオススメなのが林業技術者養成講習の伐木造材課程を習得することです。

3日間の講習で、年に6回も開催されるため、好きな時に学ぶことができます。

林業技術者養成講習・伐木造材課程について

名称:伐木造材課程

日程:連続3日間

参加費:無料。テキスト代のみ実費

実施場所:塩尻市 林業総合センター

詳細は、長野県ホームページを参照ください。

平成27年度の様子について

平成28年度と変わっているかもしれませんが、ご参考情報として掲載します。

目立ての方法ついて

私がチェンソーを使っているときにこだわっているのが切れ味です。

切れ味が悪いと「燃費が悪くなる」「切るのにも時間がかかる」「歯がより丸くなり、より切れなくなる」など悪いことが多くなります。なによりも危ないです。

正しい目立てについても習います。

鋸断(きょだん)の方法

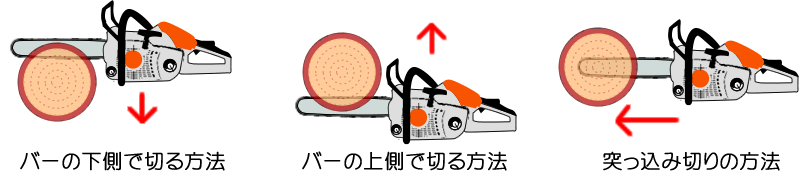

チェンソーやノコギリできることを鋸断(きょだん)といいます。「バーの下側で切る方法」・「バーの上側で切る方法」・「突っ込み切りの方法」の三通りがあります。特性を理解して使います。

バーの下側で切る方法。標準的な切り方ですね。

バーの上側で切る方法。これも良く使う切り方の一つ。

ちなみに、うるしの木を伐るときは木くずをあびないように上側で切ります。すると下側と違って前方に木くずがとんでいきます。

「突込み切り」追いづる切りのときに用いる方法です。箸しい偏心木の伐倒の時に使います。

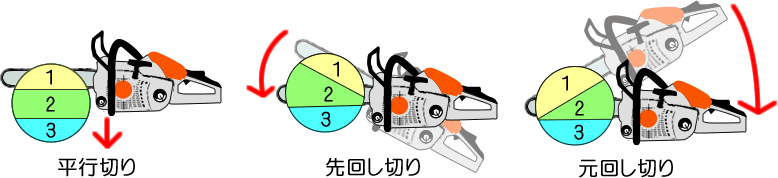

「平行切り」「先回し切り」と「元回し切り」を組み合わせて切る

おそらく初めてチェンソーを使う方は、「平行切り」で切る方が多いと思いますが、実務では他の2種類も状況に応じて組み合わせます。

いきなり本番でもよいですが人数が多い場合は、こんな感じで練習します。

チルホールを使っての伐倒です。

危険な伐倒例を多く学びました。ただ、禁止と言えども実践だとやっていることも多々あり教科書通りにはいかないことも多いです。

まとめ:座学が多く業務職が強い

「趣味の林業講座」の方が実践が多いです。伐木造材課程は、普段から林業をしている方が知識を補うために習うようなイメージがあります。

座学が多いですが、基礎から学ぶことができます。「趣味の林業講座」の日程が合わない方は、こちらの伐木造材課程を学ぶと良いでしょう。

マイクロソフト認定トレーナー。専業ブロガーになり1年経過(別名:ひきごもり)。ブロガーなのに誤字脱字王。滑舌が悪いのにYouTuber。『自己紹介』